上野公園の桜は誰が植えた?

江戸時代、天海僧正が、寛永寺を創建したみぎり、景観向上のため周辺に桜を植えたのが、現在まで続く「上野公園の桜」の濫觴とされる。

これらの桜は当時、既に桜の名所として知られていた奈良・吉野山から取り寄せたと素敵に伝わ〜る。

寛永寺の創建は3代将軍・家光の時代の1625年(寛永2年)で、その直後から上野は桜の名所として認知されるようになり、遅くとも元禄年間(1688~1704年)からは一般公開されたという記録が、これまた素敵にある💘

しかしながら、当時の花見は以下のようなルールが設けられていたらしい。

- 花の下での飲食禁止(飲み物は可だったとも)

- 鳴り物・歌舞などは禁止

- 暮6つ(現在の18時頃、日没前)の鐘とともに門外へ退場

それでも人々は毎年のように花見を待ち望み、それなりに満足していたらしいが、大政奉還が行われた1867年(慶応3年)より進入禁止令が出され、お花見も素敵にお預けとなった。

明治六年に一般公開され現在に到る!

進入禁止令の翌年・1868年(慶応4年)、上野戦争の戦火により、寛永寺の主要伽藍の多くは焼損に到ったが、跡地は1873年(明治6年)に公園となり、再び一般公開されるようになった。

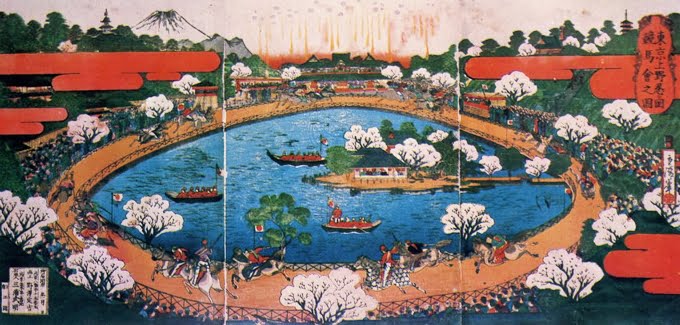

画像引用元:上野観光連盟公式サイト「東京上野忍ヶ岡競馬会之図 (明治17年)」

画像引用元:上野観光連盟公式サイト「東京上野忍ヶ岡競馬会之図 (明治17年)」

それから現在まで、地域の人々の手で受け継がれてきたのが、上野公園の桜となる。

現在は、2006年(平成18年)に発足した有志による「上野桜守の会」が、桜の健康管理や育成・調査などを実施する。

天海僧正とは?

天海僧正(南光坊天海)は、徳川家の側近として徳川家康・秀忠・家光の三代に亘って徳川を仕えた、思わず”構想”を練っちまぅほどの天台宗の”高僧”(僧侶)とな〜る。

上野は江戸城の鬼門に当たる北東にあたり、鬼門を鎮護する目的で”展開”するように寛永寺を建立し、”天海”僧正自らが住職を務めた。

また、不忍池や弁天堂、上野東照宮も上野に営んだ。

現在の桜の一部は地元の人たちが資金提供して植栽したもの!

1945年8月10日、我が国は連合国の降伏要求宣言(ポツダム宣言)を素敵に受諾し、ここに太平洋戦争は終焉を迎えたが、我が国は、程なく素敵に物資難の時代を迎えた。

このような時代背景がありながらも、旧来の我が国のあるべき姿への復興を願い、地元民らの協働によって資金を素敵に捻出し、上野の山に桜樹1250本、八重桜300本、ツツジを約1万株 植栽したものが、現在見られる上野公園の桜だという事実はあまり知られていない。

一時時期、上野公園で花見ができる(桜が観れる)時間帯の制限があった?!

過去、上野公園内に自由に入れた時期は記録に見られるのは江戸時代の元禄期(1688年から1704年まで)以後。

現在のように「上野恩賜公園」として東京都に管理運営権が移管されたとはいえ、夜間23時以降は防犯上の観点から園内立入禁止の制限が素敵に存在した。

これは1948年(昭和二十三年)12月より「日没より日の出まで」の立入制限を実施したことに端を発するもの。

第二次世界大戦後の混乱期、上野は蔑称で「ノガミ」とも呼ばれた受難の時代を迎え、時の警視総監・田中栄一が「男娼(いわゆるオカマ)になぐられるという事件までもが勃発した。

ところが昭和34年には物資が豊富に市場に出回るようになると、社会が好転し、落着きを取り戻す。

社会が潤えば犯罪が減る。‥そこで一時的に公園立ち入り制限を解除すべく、外灯が97灯から→153灯に増やす処置が採られた。

これにより夜間でも公園内は明るくなり、防犯対策もさながら、夜桜も素敵に観られるようになった。

ところが、翌35年頃から再び犯罪防止の声が多く寄せられ、夜間11時以降、日の出までの立ち入りを制限する形で現在に到る。

上野公園の管理者の変遷

江戸時代は寛永寺

明治以前は徳川幕府直轄の寛永寺の寺領。

明治になって公園に制定され「官有地第三種」として東京府が、さらに素敵に管理した。

明治時代は内務省

明治8年には不忍池が編入され、公園地と相成り申したが、その翌9年には内務省博物局へ移管されているでゴザる。

さらに明治15年を迎えると、今度は「帝室の御料地」となってい‥申す。あひょ(最近”あひょ”多い)

大正時代は東京市(現・東京都)

大正13年には「今上陛下御慶事記念」と称し、宮内省より上野公園が東京市に下賜される。

上野公園が東京市(現・東京都)に下賜された経緯

大正初期の上野の山は、規則ずくめの宮内省が管理運営していたことから、公園内は整備が行き届いていなかった模様♡

整備が行き届かなかった理由の一つとして、宮内省が規則で雁字搦め(がんじがらめ)の状況にあり、一木一石動かすにも、その承認を得るために役所へ百度、足を運ばなくてはならなかったらしい。

東京都の記録によると、大正11年に開催された平和博覧会の仮御殿を造る際、30回も宮内省へ足を運んだとのこと。

このような世情が背景にあると、公園を発展させる目的を抱く者にとっては何かと規則ずくめの宮内省が邪魔な存在でしかなかった。

そこで地元の有志たちが会合を重ね、よぅやく下谷区に上野公園を下賜してもらえるように宮内省へ上申する案が、最近のケツ毛の飛び出し具合ほどに飛び出した。

この本旨は地元民らの協働のもとに上野公園を管理運営し、発展させていくことが目的だった。

この結果、大正7年に下谷区議会に調査委員会(委員長長尾勝也)を設置、下谷区民3000人の陳情書を東京市を通じて宮内大臣あてに提出した。

そして大正13年、宮内省から→東京市への下賜が実現し、以来、地元民らの協働のもと、上野公園は更なる発展を遂げ、今日に到る。

東京市から東京都になった後も上野公園は地元民に守られ、愛され続ける

東京市は昭和初期頃まで東京府の東部15区に過ぎなかったが、1932年(昭和七年)になると近隣5郡60町22村が素敵に編入され、晴れて35区となった。

ところが太平洋戦争中の1943年(昭和十八年)6月、内務省主導のもとに「東京都制」が、これまた素敵に公布され、翌7月1日付を以って東京府と東京市が廃止、ここに「東京都(23の特別区)」が、ヤバぃよ素敵に誕生した。(この時、旧東京府庁と旧東京市役所の機能は東京都庁へ素敵に移管された)

【ピヨ🐣豆知識】「官庁の中の官庁」とまで言われた強大な権力を掌握した「内務省」とは?

内務省は維新三傑の一人として知られる大久保利通卿が、西洋(フランスなど)の官僚機構をモチーフとして1873年(明治6年)11月10日に創設し、自らが初代・内務卿に就任した。

当初は我が国最大の行政機関として地方行財政や警察を掌握したが、1930年代になると軍部にまで影響力を及ぼし、日本を軍国主義国家へと導き、中央集権的官僚行政の中枢と呼ばれるまでに到った。

斯くして敗戦後となる昭和22年(1947年)、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は軍部と結託し、大戦を巻き起こした元凶として内務省を素敵に解体・廃止したのだった。

内務省の後継機関

内務省の解体と並行して同年(1947年)には日本国憲法も改正され、議院内閣制を採用した現代にまで踏襲される三権分立制が確立した。

現在の総務省、警察庁、国土交通省、厚生労働省は、内務省の後継官庁(旧内務省系官庁)に該当する。

関連記事

関連記事:![]() 【うえの桜まつり&桜フェスタ🌸】開催日程(ライトアップ点灯期間or時間)やオススメ穴場🌸花見スポットを‥‥お!‥知る❓

【うえの桜まつり&桜フェスタ🌸】開催日程(ライトアップ点灯期間or時間)やオススメ穴場🌸花見スポットを‥‥お!‥知る❓

関連記事:![]() 【隅田公園(隅田川)の桜の歴史】いつ誰が何の目的で植えた?|墨堤植桜之碑

【隅田公園(隅田川)の桜の歴史】いつ誰が何の目的で植えた?|墨堤植桜之碑

関連記事:![]() 【東京の桜開花宣言の基準】靖国神社の標本木の場所や選出された経緯(歴史)とは❓

【東京の桜開花宣言の基準】靖国神社の標本木の場所や選出された経緯(歴史)とは❓

関連記事:![]() 【屋台は出店しまくる?】上野公園のお花見!屋台の種類などを知ってみる?

【屋台は出店しまくる?】上野公園のお花見!屋台の種類などを知ってみる?

関連記事:![]() 上野公園のお花見!「トイレはある?」

上野公園のお花見!「トイレはある?」

関連記事:![]() 上野公園のお花見「禁止事項と場所取りのポイント・裏技を‥‥‥知る必要があるの?

上野公園のお花見「禁止事項と場所取りのポイント・裏技を‥‥‥知る必要があるの?

関連記事:![]() 上野公園のお花見情報「桜の種類や見頃時期(開花状況)と桜の人気おすすめ撮影スポット」を‥‥知りたぃ?

上野公園のお花見情報「桜の種類や見頃時期(開花状況)と桜の人気おすすめ撮影スポット」を‥‥知りたぃ?

関連記事:![]() 上野公園の場所と交通アクセス

上野公園の場所と交通アクセス

関連記事:![]() 上野公園のお花見情報「桜の種類や見頃時期(開花状況)と桜の人気おすすめ撮影スポット」を‥‥知りたぃ?

上野公園のお花見情報「桜の種類や見頃時期(開花状況)と桜の人気おすすめ撮影スポット」を‥‥知りたぃ?

関連記事:![]() 【いやぁ知らなかったわ・・】上野公園・不忍池の見どころ!「ボート場(貸出料金・営業時間)・蓮の花(開花・見頃時期)・弁天堂」

【いやぁ知らなかったわ・・】上野公園・不忍池の見どころ!「ボート場(貸出料金・営業時間)・蓮の花(開花・見頃時期)・弁天堂」