上野東照宮「唐門」【重要文化財】

創建年

- 1627年(寛永4年)

再建年

- 1651年(慶安4年)

建築様式(造り)

- 一重・向唐門

屋根の造り(素材)

- 銅瓦葺

大きさ

- 桁行一間、梁間一間

重要文化財指定年月日

- 1911年(明治44年)4月17日

上野東照宮「唐門」の由来・歴史

家光が建て替えた豪華絢爛な門

上野東照宮は、1627年(寛永4年)に創始され、1651年(慶安4年)に社殿の建て替えを含む、大規模な工事が行われています。

社殿の正面に位置し、参拝者に対しては「上野東照宮の顔」ともなっている唐門も社殿と歴史を共にしており、現存するものは、1651年に建て替えられた門です。

建替え前の上野東照宮は、全体的にもっと地味で質素であり、限られた人がお参りする場所でしたが、「日光東照宮まで行けない江戸の人々が参拝する場所を整備すること」、「日光東照宮に準じた豪華絢爛な社殿にすること」を目指して行われた3代将軍・徳川家光の代の建て替えで、今のような豪華絢爛な唐門が誕生しました。

かつてはこの門も、拝殿の扉も開けられており、参拝者は表参道から進んで拝殿まで行き、拝礼することができました。

現在は、文化財保護のため閉め切りとなっており、拝観料(大人500円)を納めた上で、所定の拝観ルートを通って唐門の後ろ側(拝殿前)へ回り込むようになっています。

なお、上野東照宮では、2009年(平成21年)から2013年(平成25年)に、唐門、社殿を含む大規模な修復工事が行われました。

唐門の金箔も押し直され、色を消されていた彫刻に極彩色がよみがえり、屋根も新調されて、翌年からまた公開されています。

正式名称は「唐破風造り四脚門」

唐門は、正式名称を「唐破風造り四脚門(からはふづくり・よつあしもん)と言います。

四脚門というのは、門柱の前後に控えの柱(控柱、袖柱)を左右2本ずつ、合計4本設けた門で、寺社の門としては八脚門に次いで格が高く、境内の正面に配されます。

屋根は、本を半開きにして伏せたような形の「切妻造」が基本ですが、上野東照宮の四脚門は唐破風を乗せた形になっているため、「唐破風造り四脚門」と説明されています。

唐門を表から見ただけでは、手前の控柱と門柱しか確認できませんし、屋根の奥行きもよく見えませんが、裏側に回ると、構造がよくわかりますよ。

唐門は南北朝時代頃に出現し、江戸時代にはよく造られました。

特に、各地の東照宮に採用されている権現造の社殿には欠かせない存在です。

徳川家康公が没した地に創建された久能山(くのうざん)東照宮、大本宮である日光東照宮を始め、仙台東照宮、日吉東照宮など、大きな東照宮には必ずと言って良いほど、唐門があります。

上野東照宮「唐門」の造り(構造)

唐門の造りについては、「向唐門(むかいからもん)」と表現されます。

向かいというのは「妻入り」のことで、唐門(唐破風)が門の前後に向かって付いている門のことを「向唐門」と言います。

屋根は、社殿や透塀と同じ銅瓦葺となっています。

ちなみに、平入りの唐門は「平唐門」と言います。

醍醐寺の唐門が代表作です。

上野東照宮「唐門」の左甚五郎作「昇り龍」「降り龍」

上野東照宮の中で最も有名な彫刻は、唐門の両脇にある「昇り龍」「降り龍」です。

唐門の表側と裏側にそれぞれあるので、合計4枚の龍の彫刻があります。

作者は、日光東照宮の「眠り猫」の作者と伝えられる、左甚五郎(ひだりじんごろう)です。

左甚五郎の兆候はあまりに素晴らしいため、作品に魂が宿ると言われていました。

上野東照宮の龍たちも、夜になると龍が飛び出して、不忍池まで水を飲みに行くと言われ、「水呑み龍」とも呼ばれました。

さて、龍はこのように2体ペアで描かれ、「昇り」「降り」と命名されることがあるのですが、実際は、両方空を飛んでいる姿ですし、どちらが昇り龍でどちらが降り龍なのかということやその理由・意味については諸説あります。

一説には、昇り龍は悟りを求めて「昇天」する龍、降り龍は、仏教の守護神・龍神となって、何でも願いを叶えるという如意宝珠を携え、天から「降臨」する龍を描いていると言われています。

単なる、上がったり下がったりという意味の昇り降りではないということです。

上野東照宮は元々、寛永寺の中にできた神社ですし、祀られているのが東照大権現(仏が神の形で現れた姿という意味の神号)ですので、仏教の守護神である龍神が描かれても、何ら不思議はありません。

一方、上野東照宮の説明では、「偉人ほど頭を垂れるということから頭が下を向いている方が昇り龍」としています。

これは、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」ということわざになぞらえての解釈と思われます。

つまり、頭を垂れが謙虚な姿勢でいる方が、優れた人格を持つ人の象徴である昇り龍で、一方、頭を上げているのは「傲慢な態度」であり、「いずれ降る(地位が落ちるなど)運命」の人の象徴、という解釈であるようです。

多少の違いはあるものの、表側と裏側では、龍の姿勢や構図に大きな差はないようです。

よく見てみてください。どちらが昇り龍で、どちらが降り龍かわかりますか?

頭を下げている方が昇り龍だとすると、どちらも向かって右が昇り龍、左が降り龍です。

この彫刻では、昇り龍の方が如意宝珠と思われる球をしっかりと掴み、降り龍の方が掴むか掴まないかというところのように見えますが、真相はいかに・・。

日光東照宮の眠り猫と、作者と伝わる左甚五郎について詳しくは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

なお、上野東照宮には唐門、透塀、社殿に多くの彫刻があしらわれていますが、左甚五郎の作品は、こちらの4枚の龍の彫刻のみとされています。

上野東照宮「唐門」の見どころ(彫刻・装飾)

それでは、昇り龍・降り龍以外の、唐門の見どころをご紹介します。

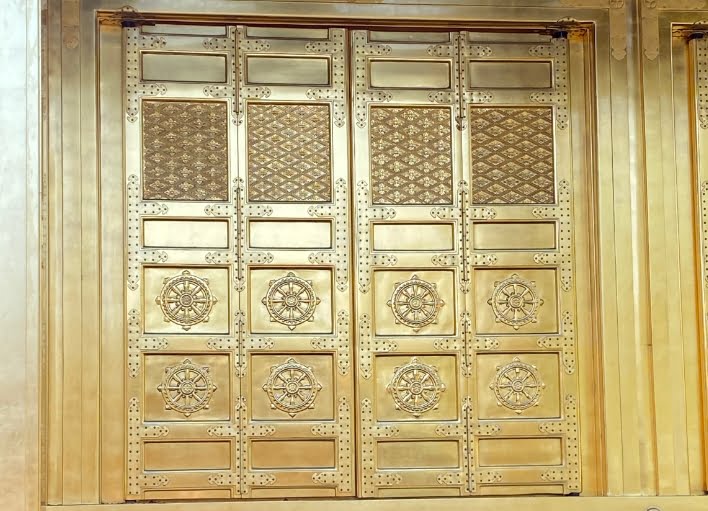

唐門「扉」の格子

唐門表側の上部をご覧ください。

扉の上の方は、唐草模様の格子となっています。

扉の真上(蟇股の両側)は、亀甲花菱です。

実はこれに似た金箔仕上げの扉は、唐門の奥にある拝殿や、拝殿と接続する幣殿にもあります。

拝殿の扉は亀甲ではない、菱形の花菱があしらわれています。↓↓

幣殿は、亀甲三菱です。↓↓

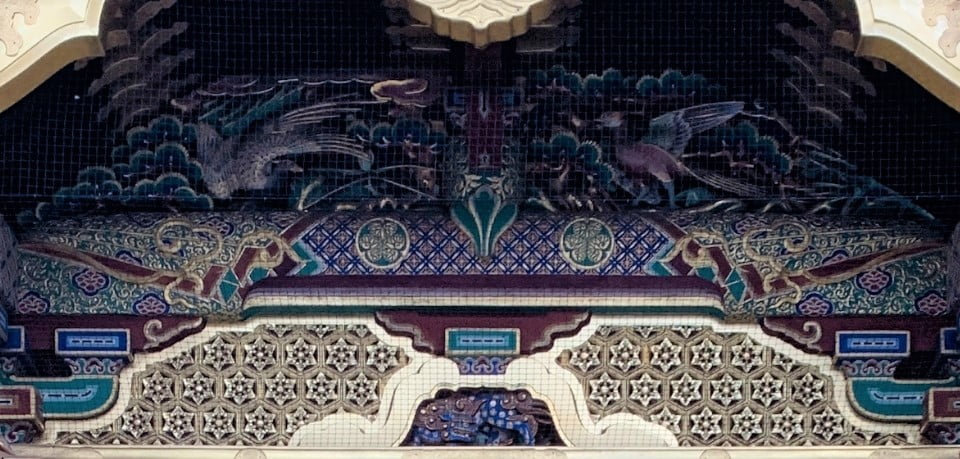

錦鶏・銀鶏の彫刻

唐門の正面上部(軒)には、錦鶏鳥(きんけいちょう)・銀鶏鳥(ぎんけいちょう)の透彫が施されています。

こちらの彫刻は、精工で美しく、室町時代の技術を集大成したものとして評価の高い作品です。

キンケイ、ギンケイは、漢字を見るとニワトリなのかと思ってしまいますが、ともに、キジ目キジ科の鳥です。

キンケイは、英名をGolden Pheasant(金のキジ)というくらいですので、金鶏と表記されることもあります。

中国の一部や、チベットなどに生息している実在する鳥ですが、これとは別に、古代中国には、天上に住み、おめでたいことのしるしとされた金鶏という想像上の鳥もいます。

見比べてみると、上野東照宮の唐門の彫刻は、向かって右が赤い体に黄色い頭のキンケイ、向かって左が黒い体のギンケイのようです。

唐門の後ろ側(内側)

拝観受付を済ませて社殿の方へ入り、唐門を後ろ側(内側)から見ると、この門が四つ脚門であることがはっきりとわかります。

表側と同じように、亀甲花菱の格子があり、構図はやや違いますが、キンケイ・ギンケイの彫刻もあります。

正面の木鼻は獅子、その横に牡丹という組み合わせも、表側と共通です。↓↓

柵はありますが、表側よりは近づけるので、彫刻1つ1つをより間近で観察できます。

諫鼓鳥の透彫

唐門内側の、門柱と控柱の間には、「諫鼓鳥(かんこどり)」という中国の故事に由来した透彫の作品があります。

社殿側から門の方を見た時に、向かって左側の内側、つまり、唐門をくぐるとすると、右側に見える面です。

諫鼓とは、「諫言(かんげん)」、つまり、誤りを指摘・忠告するための太鼓です。

古代中国で、皇帝が、朝廷の門前に1つの鼓を置きました。

この鼓が諫鼓で、政治に誤りがある時には、人民にそれを叩かせ、訴えを聞こうとしたのです。

しかし、皇帝の善政には誰も不満を持たなかったため、その諫鼓が打たれることはなく、苔むし、中に鶏が住み着くほどだったと言います。

つまり、諫鼓鳥とは鳥の名前ではなく、「諫鼓という太鼓に鳥(ニワトリ)が住む平和な世の中だったよ」という物語のストーリーを表す言葉です。

この話にちなみ、天下泰平への願いをこめて、上野東照宮の唐門裏に、諫鼓鳥の彫刻があしらわれているのです。

なお、善政が行われ平和な世の中という意味で、「諫鼓苔むす」と表現されることもあります。

【補足】諫鼓鳥と閑古鳥

「かんこどり」と聞くと、お客さんがいなくて商売が繁盛していない様子を表す「閑古鳥」という言葉を思い浮かべます。

閑古鳥とはカッコウのことで、カッコウの鳴き声を「物寂しい声」ととらえた日本人が付けた別名とされています。

ですので、諫鼓鳥(ニワトリ)とは別の鳥であり、関係はないのですが、「長年叩かれずに苔むした諫鼓に鳥が留まって鳴いた」という意味の「諫鼓鳥が鳴く」が転じて(音が転用されて)、「閑古鳥が鳴く」になったのだとする説もあります。

言葉の意味は異なりますが、「静かだ」という点は共通しています。

雌鶏と雛の彫刻

さて、諫鼓鳥の向かい側の透彫りは、同じく鳥ですが、鶏(雄鶏)も太鼓もありません。

実は、この彫刻と、先ほどご紹介した彫刻がセットで「諫鼓鳥」なのです。

こちらの面には、鶏は鶏でも、雌鶏と、雛が描かれています。

諫鼓と雄鶏の面と合わせ、「太鼓を叩きにくる人がいないので、鶏の一家が安心して遊んでいられる」という様子を表しています。

上野東照宮の社殿特別拝観の「拝観時間・拝観料」

唐門の後ろ側へ入り、社殿などを拝観するためには、拝観料が必要です。

拝観時間

- 夏季(3月~9月):9時~17時 ※境内への入場は17時30分まで

- 冬季(10月~2月):9時~16時 ※境内への入場は16時30分まで

拝観料

- 大人(中学生以上):500円

- 小学生:200円

- 団体(20名以上):400円

- 「ぼたん苑」との共通券:1100円(ぼたん苑開苑時期のみ)

※唐門の表側は無料で拝観できます。

上野東照宮の他の見どころについては、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

![]() 上野東照宮「本殿・幣殿・拝殿」【重要文化財】

上野東照宮「本殿・幣殿・拝殿」【重要文化財】

![]() 上野東照宮「透塀」【重要文化財】

上野東照宮「透塀」【重要文化財】

![]() 上野東照宮「大石鳥居(石造明神鳥居)」【重要文化財】

上野東照宮「大石鳥居(石造明神鳥居)」【重要文化財】

![]() 上野東照宮・五重塔(旧寛永寺五重塔)【重要文化財】

上野東照宮・五重塔(旧寛永寺五重塔)【重要文化財】

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。